Das Sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFZ) publiziert seit 1992 empirische Studien zu Einstellung, Lebensweise und Lebensgefühl der Menschen in Ost und West und stellt in diesem Jahr in seinem 13. Sozialreport die Ergebnisse des Jahres 2013/2014 vor.

Eine Besonderheit bildet der Vergleich von Bewertungen zu Lebenslagen und zur deutschen Vereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland sowie der Veränderungen seit 2010. Die Vergleichsbasis ist die vom SFZ in 2010 auf den direkten Ost-West-Vergleich erweiterte empirischen Erhebung «Leben in den neuen Bundesländern».

Ulrike Hempel: Was ist aus Ihrer Sicht an dem Sozialreport 2014 interessant?

Cornelia Hildebrandt: Die Kernaussagen beziehen sich auf Einschätzungen zum Zustand der Deutschen Einheit. Das meint einen Vergleich zwischen der Arbeits- und Lebenssituationen zwischen 1990 und 2014. Darüber hinaus beschreibt dieser Sozialreport aber deutlich mehr. Er wirft einen Blick auf den Istzustand des jetzigen Deutschlands, auf die Wahrnehmung der politischen Institutionen, den Zustand der Demokratie und beschreibt die sich verändernden Wertevorstellungen. Zum Beispiel der Wert der Freiheit, der Solidarität und auch der Demokratie. Demokratie und Freiheit und Gerechtigkeit sind die wichtigsten Werte. Zugleich wird eine starke Kritik am Zustand der Demokratie formuliert. Das Vertrauen in die politischen Institutionen ist dramatisch gesunken – nur ein Drittel hat volles oder viel Vertrauen in den Bundespräsidenten, in Bundestag und Bundesregierung. Insofern ist dieser Report nicht nur in Bezug auf die Fragen der deutschen Einheit ein wichtiges Ergebnis, sondern ebenso in Bezug auf die Wahrnehmung der Gesellschaft heute und der sozialen, politischen und der gefühlten Stellung der Menschen in ihr. Damit werden die Kategorien Gewinner und Verlierer der Einheit differenzierter beschrieben.

Ulrike Hempel: Welche Kriterien sind nach Meinung der Befragten bestimmend bzw. sollten bestimmend sein?

Cornelia Hildebrandt: Das sind fünf Aspekte, die in diesem Zusammenhang relevant sind:

- die Bewertung des Verhältnisses von sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen - Vorzüge/Defizite,

- Meinungsbilder zur Realisierung des Grundgesetz-Zieles nach Herstellung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und Wahrung regionaler und kultureller Vielfalt,

- die Bewertung der Gleichstellung zwischen Ost und West,

- die Bewertung sozialpolitischer Entwicklungen,

- das Verhältnis von solidarischer und privater Daseinsvorsorge.

Ulrike Hempel: Wer wurde befragt?

Cornelia Hildebrandt: Es ist eine repräsentative Studie, die auf Grundlage eines Fragebogens erfolgte, nach einem der Bevölkerungsgröße entsprechenden Anteil in den einzelnen Bundesländern. Verteilt wurden 28.237 Fragebögen. Es wurden Frauen und Männer sowie unterschiedliche Altersgruppen in Ost und West befragt, wobei wichtig ist, dass Begriffe „Ostdeutschland“, „neue Bundesländer und Berlin-Ost“ und „neue Bundesländer“ sowie „Westdeutschland“, „alte Bundesländer“, „alte Bundesländer und Berlin-West“ bzw. „früheres Bundesgebiet“ synonym verwandt werden. Die Studie wird seit 1990 erhoben und ermöglicht damit Langzeitvergleiche. Es ist eine Reflexion der Entwicklung im Vergleich zu dem, was 1990 das Bild und die eigene Stellung in der DDR war. Insofern kann man sehen, in welchem Maße sich die Ostidentität über die Generationen verändert hat bzw. was in den Jahren dennoch stabil geblieben ist. Wenn 66 Prozent der Menschen in den ostdeutschen Bundesländern sich noch immer als Ostdeutsche verstehen, dann ist dieser Anteil meines Erachtens 25 Jahre nach der Wende relativ hoch. 33 Prozent beschreiben sich als Bundesbürger, d.h. es gibt noch immer eine große Distanz zum Gefühl, tatsächlich gleichberechtigter Teil dieses Landes zu sein und sich mit ihm zu identifizieren. Die Probleme, die dabei deutlich werden, beschreibt der 13. Sozialreport über mehrere Etappen hinweg. Die Spiegelung des Ost-Westvergleichs wird nach meinem aktuellen Wissensstand in anderen Untersuchungen so stringent nicht vorgenommen wie in dieser Analyse.

Ulrike Hempel: Was formulieren die Ostdeutschen für sich?

Cornelia Hildebrandt: Die ostdeutsche Identität ist mit der Erfahrung des Scheiterns des gesellschaftlichen Systems – unabhängig davon wie man zu diesem stand - und der Notwendigkeit eines sich Behauptens und zugleich notwendigen Neuerfindens verknüpft. Man lebte in der DDR und hatte in dieser seine Lebenswurzeln. Dort wuchs man auf, lebte, arbeitete, liebte, hasste sich. Und diese eigene Lebenszeit in dem anderen System wird bis heute verteidigt und natürlich auch das in dieser Zeit erreichte oder erkämpfte. Ich denke, wir verengen ostdeutsche Biografie viel zu schnell auf deren politische Dimension. Das ist sicher wichtig, zum Verstehen und zur Bearbeitung des politischen Umbruchs. Aber für das Verstehen von Gesellschaft mit ihren völlig unterschiedlich geprägten Generationen reicht das nicht aus. Es ist doch erstaunlich, dass 63 Prozent erklären, dass sich hinsichtlich ihrer politischen Einflussnahme nichts verändert habe. Wie ist das möglich? Vielleicht sind das noch Nachfolgen der DDR-„Nischengesellschaft“ oder aber kritischer Ausdruck demokratischer Zustände.

Ulrike Hempel: Und worin gibt es eine Annäherung?

Cornelia Hildebrandt: Interessant ist die Angleichung der Wertvorstellungen, die die Autoren festgestellt haben. Je jünger die Generationen sind, desto ähnlicher sind sie sich in den Wertvorstellungen. Das bedeutet zum Beispiel, dass der Wert der Freiheit bei den Ost- und Westdeutschen einen sehr hohen Stellenwert hat. Bei den Westdeutschen liegt er überall an erster Stelle. Bei den Ostdeutschen ist dies so vor allem in der jüngeren Generation der Fall. Zweithöchster Wert ist die soziale Gerechtigkeit , in Ost und West. Erst danach werden soziale Sicherheit, Gleichheit und Solidarität platziert. Erstaunlicher Weise ist der Wert der Solidarität in allen Befragungen immer der letztgenannte Wert.

Ulrike Hempel: Welche Schlussfolgerung lässt das zu?

Cornelia Hildebrandt: Aus dieser Perspektive ist die Frage der Gleichheit und der Solidarität als Kernwerte linken Verstehens ein Problem. Das bedeutet für Linke, dass ihr traditionelles Gleichheitsverständnis ins Leere läuft. Aber das ist ja nicht neu. Michael Brie meinte schon vor Jahren: „Gleichheit ohne Freiheit ist Unterdrückung und Freiheit ohne Gleichheit ist Ausbeutung.“ Vielleicht sollte man angesichts der hohen Wertschätzung der Freiheit einen neuen Diskurs über Freiheitsgüter beginnen. Gerade bei der jüngeren Generation – ost wie west – finden sich die höchsten Werte: Für 55 Prozent der Ostdeutschen und 62 Prozent der Westdeutschen unter 30 Jahren ist Freiheit der wichtigste Wert. Es folgen soziale Gerechtigkeit, soziale Absicherung, Gleichheit und Solidarität. Auch bei den Jüngeren ist die Solidarität weit hinten angesiedelt. Da heißt, Solidarität muss mit Gerechtigkeit verbunden werden. Es ist nicht gerecht, wenn die Würde des Menschen unantastbar sein soll, aber Flüchtlingen in Deutschland kaum Unterkünfte und Decken zur Verfügung stehen. Die Linken stehen hier vor der Aufgabe, den Wert der Gerechtigkeit als Grundwert für jede und jeden zu verteidigen – letztlich als Fundament für eine demokratische Gesellschaft.

Ulrike Hempel: Aber wird den Ostdeutschen nicht nachgesagt, sie seien besonders solidarisch?

Cornelia Hildebrandt: Ja, das hat mich auch überrascht. Ich hätte diesen Wert auch viel höher vermutet. Was die Studie aber belegt: Gerade die Generation, die zur Zeit der Wende zwischen 15 und 25 Jahre alt war und jetzt ca. 45 – 50 Jahre alt ist, beklagt die soziale Kälte und das Nachlassen der zwischenmenschlichen Beziehungen. Das Ende der DDR bedeutete für viele von ihnen unmittelbar mit dem Niedergang der DDR-Industrie, der völligen Umgestaltung des Dienstleistungssektors und der öffentlichen Dienste konfrontiert zu sein. Nur einem Teil dieser Altersgruppe, die zeitgleich zum Ende der DDR Berufsausbildung oder Studium beendet hatte, ist die berufliche Neuorientierung gelungen. In dieser Altersgruppe war die Arbeitslosigkeit sehr hoch und betrug noch 2001 ca. 30 Prozent. Sie traf die ungebremste Wucht des Zusammenbruchs. Ein Großteil sah sich von den Entwicklungen nach der Wende und den Möglichkeiten des neuen Arbeitsmarktes abgehängt und von dem fehlenden Zusammenhalt kollektiver Gemeinschaften enttäuscht.

Ulrike Hempel: Zeichnen sich auch bei den Westdeutschen Veränderungen ab?

Cornelia Hildebrandt: Der Wert der Freiheit zwischen 2010 und 2014 hat noch einmal enorm an Bedeutung gewonnen. Geringfügig verloren hat der Wert soziale Sicherheit. Angesichts der Krisen zwischen 2009 und 2011 hätte ich so eine Entwicklung nicht erwartet. Zumal der Anteil jener, die vor allem hoffnungsvoll in die Zukunft sehen auch im Westen unter bei 20 Prozent liegt (2010: 19 Prozent, 2014: 18). Allerdings ist zwischen 2010 und 2014 der Anteil jener von 24 Prozent auf 17 Prozent gesunken, der vor allem Befürchtungen für die nächste Zeit vermutet. Aber möglicherweise stehen hinter solchen Befunden ganze andere Dinge. Die DDR-Historikerin Marie Simon erklärte einmal mit Bezug auf griechische Philosophen, dass in einer Gesellschaft vor allem über das gesprochen oder gerade das betont wird, was als gefährdet angesehen wird. Vielleicht spiegelt sich bei den noch einmal stärker gewichteten Freiheitswerten längst die Möglichkeit ihrer Gefährdung.

Ulrike Hempel: Welches Ergebnis der Studie hat Sie überrascht?

Cornelia Hildebrandt: Drei Dinge haben mich überrascht. Erstens: Wenn 23 Prozent derjenigen sagen, die ein geringes Einkommen haben und in Ostdeutschland leben, dass frühestens in 50 Jahren die Verhältnisse zwischen Ost und West gleichberechtigte Verhältnisse sein werden, dann steht dahinter eine wichtige Aussage: Die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen in Ost und West wird eigentlich nicht mehr als ein erreichbares Ziel betrachtet. Das ist insofern bemerkenswert, als dass sich diese Betrachtung auch wiederfindet bei der Frage nach der Identität, der Distanz oder Zugewandtheit gegenüber den unterschiedlichen politischen Ebenen und Lebensbereichen. Alles was den unmittelbaren Nahraum der Menschen betrifft – also die eigene Gemeinde und eigene Stadt – müsste einen sehr hohen Stellenwert haben. Immerhin gibt es wenigstens auf dieser Ebene gegenüber den politischen Institutionen - also gegenüber den Stadt- und Gemeindevertretungen – noch eine relativ solide Vertrauensbasis. Dem ist aber nicht so. Ob man sich einer Stadt- oder Gemeinde nahe verbunden fühlt, ist abhängig davon in welcher Stadt, in welcher Region jemand befragt wird. Bei denjenigen, die über ein geringes Einkommen verfügen, möglicherweise arbeitslos oder in prekären Arbeitsverhältnissen sind und über einen geringen Bildungsstand verfügen – also in der Gesellschaft benachteiligt sind – und dann auch noch in einer Region leben, die heute als „abgehängte Regionen“ oder „Wolfserwartungsland“ beschrieben werden, kann es kaum positive Bezüge geben. Diese kann es auch dann nicht geben, wenn man zur Erwerbstätigkeit die Heimatregion verlassen musste oder muss. 13 Prozent der Ostdeutschen sind von 1990 bis 2013 in andere Bundesländer gezogen, um Arbeit zu finden. Dieser Prozess konnte erst zwischen 2012 und 2013 gestoppt werden.

Zweitens: Die Auswirkungen der Hartz-Gesetze auf alle Lebensbereiche und die damit verbundene tiefgreifende Verunsicherung, nicht nur bei jenen, die tatsächlich von den Hartz-IV-Gesetzen betroffen waren. Eine solche Verunsicherung hat es in den Jahren der Krise zwischen 2009 und 2011 nicht gegeben. Im Gegenteil, die meisten Zufriedenheitswerte – ob mit Bezug auf Arbeit, Bildung, persönliche Sicherheit oder das Leben mit Kindern – steigen seit 2006 kontinuierlich an. Sie stagnierten höchstens in den Krisenjahren.

Das heißt mit Bezug auf die Herausbildung der neuen Linkspartei 2004/2005, dass sich diese tatsächlich in einer besonderen gesellschaftlichen Umbruchssituation bis 2006 vollzog. Die bisherigen Krisen werden angesichts dieser Erfahrungen hier in Deutschland nicht wirklich als Krisen wahrgenommen.

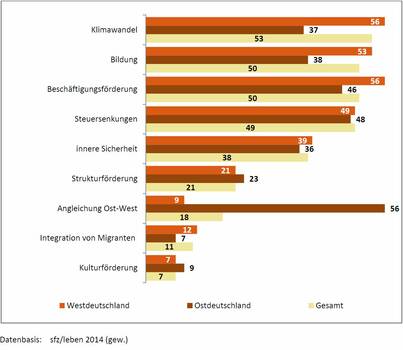

Drittens: Die deutliche Zunahme des Gewichts von Klima- und Umweltfragen. Bei der Frage, wofür das Geld des Bundeshaushaltes genutzt werden sollte, meinte über die Hälfte in Ost und West – und das waren insgesamt die höchsten Werte – diese gegen den Klimawandel einzusetzen. Das hängt ganz sicher auch mit den Zukunftserwartungen zusammen: 45 bis 47 Prozent befürchten eine Verschlechterung der Umweltbedingungen. Gerade bei den Ostdeutschen hat dieser Wert zwischen 2010 und 2014 um 5 Prozent an Bedeutung gewonnen. Insgesamt ist dieser Wert für mehr als die Hälfte in Ost und West inzwischen sehr wichtig. Knapp die Hälfte in Ost und West befürchten für die nächsten Jahre Verschlechterungen.

Ulrike Hempel: Welcher Trend zeichnet sich ab?

Cornelia Hildebrandt: Ein Teil der Indikatoren der Ost-West-Befragung werden sich in den nächsten Jahren noch verstärken. Es wird zunehmend Regionen geben, die abgehängt sind, weil es dort keine Arbeitsplätze mehr zu finden sind. Die soziale Ungleichheit zwischen den einzelnen Regionen wird zunehmen. Das sieht auch eine Mehrheit in Ost und West so und möchte deshalb statt Ausbau Ost die Förderung strukturschwacher Regionen. Außerdem mehren sich die Stimmen, die eine Nord-Süd-Angleichung wichtig finden. Das sind in den ostdeutschen Bundesländern bereits 56 Prozent, in den westdeutschen Bundesländern 49 Prozent. Offenbar wird die Gefahr der Umstrukturierung der gesamtdeutschen Landschaft mit Inseln des Wohlstands und Regionen, die komplett abgehängt sind, in Ost und West gesehen.

Trotz dieser Gemeinsamkeiten der neuen Realitäten und Herausforderungen wird der im Osten erfahrene Systembruch, die noch immer niedrigeren Löhne im Osten Deutschlands bei 82 Prozent des durchschnittlichen Westniveaus, das deutlich niedrigere Bruttoinlandsprodukt (BIP) und die geringere Wirtschaftsleistung die Identität unterschiedlicher Generationen von Ostdeutschen weiter prägen. Vielleicht sind gerade die unterschiedlichen Erfahrungen und die Verarbeitungen des Systemumbruchs für Linke, die den Kapitalismus überwinden wollen, nicht unwichtig.

Vielen Dank für das Gespräch.